Valbiom accompagne les entreprises dans la concrétisation de leur projet de biométhanisation. Cette technique de production d’énergie renouvelable consiste à valoriser les matières organiques (ou biomasse) pour produire du biogaz et du digestat. En Wallonie, la biométhanisation se développe pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et de l'économie circulaire.

Qu'est-ce que la biométhanisation ?

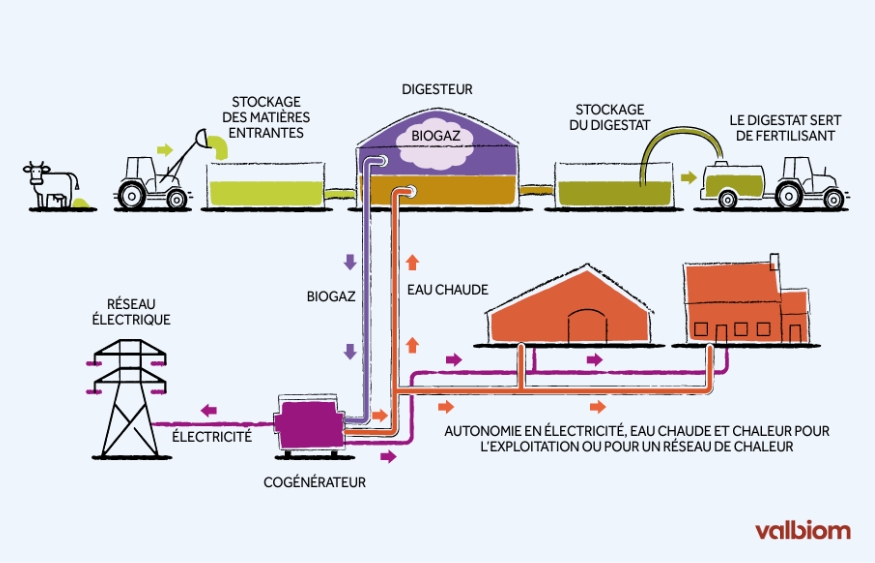

La biométhanisation se définit comme le processus de fermentation qui transforme des matières organiques, appelées biomasse, en énergie renouvelable sous forme de biogaz et en digestat. Ce procédé se déroule dans un digesteur, une cuve hermétique où les micro-organismes décomposent la matière en l'absence d'oxygène.

La fermentation - dite « anaérobie » - est similaire à celle observée dans le rumen d’une vache. Elle se déroule en l’absence d’oxygène (anaérobiose) et à température constante (environ 40°C). Les principaux produits de ce processus sont le biogaz, composé principalement de méthane (CH₄) et de dioxyde de carbone (CO₂), et le digestat, un résidu riche en éléments fertilisants.

En Wallonie, la biométhanisation s'inscrit dans une démarche de valorisation de la biomasse locale, notamment pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, contribuer à la gestion des déchets et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Principe général de la biométhanisation

Les sources d’intrants en biométhanisation

Les matières organiques utilisées en biométhanisation sont communément appelées « intrants ». Certaines matières produisent plus de biogaz que d’autres. Il s’agit pour une unité de biométhanisation d’assurer un mélange équilibré et un flux constant, pour permettre une production de biogaz relativement stable.

Le maïs ensilage présente par exemple un haut pouvoir méthanogène : à masse égale, il produit 8 à 9 fois plus de méthane que le lisier bovin.

En Wallonie, on retrouve différentes catégories d’intrants :

- Effluents d’élevage : les lisiers et fumiers issus des élevages bovins, porcins et avicoles sont une source courante de biomasse agricole pour la biométhanisation. Ces matières, riches en matière organique, sont généralement concentrées sur les exploitations agricoles, ce qui facilite leur valorisation.

- Coproduits et sous-produits de culture : les pailles, les menues-pailles, les feuilles de betterave et les déchets de maraîchage font partie des matières qui peuvent être valorisées.

- Intercultures et Cultures dédiées : certaines cultures spécifiques, comme le maïs ensilage ou les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVEs), sont dédiées à la biométhanisation. Les CIVEs, par exemple, sont semées entre deux cultures principales, permettant une rotation culturale bénéfique pour le sol et limitant la concurrence avec les cultures dédiées à l’élevage.

- Déchets agroalimentaires : l'industrie agroalimentaire génère divers déchets, allant des pelures de légumes aux produits invendus, qui peuvent être transformés en énergie. Une analyse est systématiquement réalisée pour chaque nouvel intrant non-agricole afin de garantir son innocuité sur les digestats en sortie ainsi que pour vérifier l’absence de corps étrangers indésirables.

- Boues de station d'épuration et déchets verts : les boues issues des stations d'épuration et les tontes de pelouses constituent également des intrants potentiels pour les installations de biométhanisation.

Les différentes techniques de biométhanisation

Le choix de la technique de biométhanisation dépend du type d'intrants, de leur taux de matière sèche et de leur biodégradabilité. Voici les principales technologies utilisées en Wallonie.

1. Techniques pour les mélanges à taux de matière sèche moyen

La technique de biométhanisation la plus répandue en Wallonie est celle du digesteur « infiniment mélangé ». Dans ce type de processus, les intrants solides ou liquides sont introduits dans un digesteur et mélangés en continu ou semi-continu par des agitateurs ou des systèmes de recirculation.

Pour garantir un mélange et un pompage efficaces, des liquides, tels que l’eau ou la fraction liquide du digestat, peuvent être ajoutés. Le biogaz produit est ensuite stocké dans le ciel gazeux de la cuve servant de digesteur ou dans un gazomètre externe.

2. Techniques pour les effluents liquides

Les effluents liquides ayant un faible taux de matière organique et une cinétique de dégradation rapide (comme les eaux usées) nécessitent des technologies adaptées. Les principales techniques incluent :

- Technologie UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) : réacteur dans lequel l’effluent est introduit par le bas et passe à travers un lit de granules de micro-organismes maintenus en suspension.

- Lit expansé (EGSB – Expanded Granular Sludge Bed) : variante de l’UASB adaptée aux eaux à faible charge polluante, où les granules sont alourdis par un substrat (argile, etc.) pour permettre un flux plus rapide et des passages multiples.

- Lit fixé : support en matière plastique (PVC, par exemple) où les micro-organismes forment un biofilm. La taille des interstices du support doit être optimisée pour maximiser la surface tout en évitant le colmatage.

3. Techniques pour les mélanges à haut taux de matière sèche

Les mélanges plus visqueux ou à fort taux de matière sèche (tels que les déchets verts ou déchets ménagers) nécessitent des technologies spécifiques :

- Voie sèche discontinue : les intrants sont introduits dans un digesteur de type conteneur, silo ou garage. Ils sont mélangés à du digestat et aspergés de jus de fermentation. Ces jus sont récupérés, chauffés et réaspergés. Plusieurs digesteurs sont utilisés en parallèle pour lisser la production de biogaz.

- Voie sèche continue : le matériau progresse à travers une cuve horizontale ou verticale par l’action de pales ou par gravitation. Des pompes à piston sont utilisées pour manipuler les mélanges à haute viscosité.

Ces techniques, adaptées aux caractéristiques des intrants, assurent une efficacité optimale du processus de biométhanisation.

Les produits de la biométhanisation : le biogaz et le digestat

La biométhanisation produit deux sous-produits principaux : le biogaz et le digestat. Chacun de ces produits peut être valorisé de manière différente.

Les différentes valorisations du biogaz

Le biogaz est un gaz renouvelable composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone. Il peut être valorisé de plusieurs manières :

- Production d’électricité et de chaleur (cogénération) : la cogénération permet de convertir le biogaz en électricité tout en récupérant la chaleur produite, ce qui optimise l’efficacité énergétique du processus. C’est la valorisation la plus répandue en Wallonie.

- Injection dans le réseau de gaz naturel : après une épuration, le biogaz peut être transformé en biométhane et injecté dans le réseau de gaz naturel. Cette valorisation permet une utilisation décentralisée, découplée de la production, et répond aux besoins de décarbonation des réseaux de gaz.

- Utilisation comme biocarburant : le biométhane peut être utilisé comme biocarburant pour les véhicules légers (bioCNG) ou lourd (bioLNG), réduisant ainsi les émissions de CO2 par rapport aux carburants fossiles.

Le biogaz peut également être valorisé en électricité ou en chaleur uniquement (chaudière biogaz industrielle par exemple).

La valorisation du digestat

Le digestat, issu de la dégradation des matières organiques, est un résidu riche en nutriments (azote, phosphore, potassium). Il est généralement utilisé comme :

- Amendement du sol : le digestat contribue à l’amélioration de la structure du sol et à l’enrichissement en matière organique.

- Fertilisant agricole : les éléments nutritifs qu’il contient sont directement assimilables par les plantes, ce qui en fait un substitut aux engrais chimiques. En Wallonie, le digestat est souvent épandu tel quel ou après un traitement de séparation de phase (fraction liquide et solide).

Quels sont les avantages de la biométhanisation pour la Wallonie ?

La biométhanisation présente de nombreux avantages, tant sur le plan environnemental qu'économique :

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre : en valorisant les effluents d’élevage et autres déchets organiques locaux, la biométhanisation évite le recours aux énergies fossiles et limite les émissions de méthane non contrôlées.

- Gestion des déchets : elle offre une solution de traitement pour les déchets agricoles, industriels et municipaux, contribuant ainsi à une économie circulaire.

- Indépendance énergétique et résilience locale : en produisant du biogaz, la Wallonie peut réduire sa dépendance aux importations d'énergie, favorisant ainsi une meilleure souveraineté énergétique.

- Création d'emplois et d'opportunités économiques : le secteur génère des emplois locaux non-délocalisables, notamment dans les exploitations agricoles, l'entretien des installations, le suivi biologique et la recherche.

Biométhanisation en Wallonie : quelle évolution pour le secteur ?

Le secteur de la biométhanisation connaît une évolution dynamique et continue en Wallonie, comme en témoigne le dernier Panorama de la Biométhanisation réalisé par Valbiom.

En 2023, le nombre total d’unités en Wallonie s’élevait à 63, comprenant 23 installations agricoles, 17 micro-unités et plusieurs unités industrielles. Les projets en cours et les unités en construction montrent une volonté de développer davantage ce secteur, en particulier pour les installations agricoles et les industries agroalimentaires souhaitant valoriser leurs déchets.

En 2023, la biométhanisation a permis de générer 249 GWh d’électricité et 157 GWh de chaleur renouvelables, dont une grande partie autoconsommée sur les sites ou revendue. Elle a également permis de valoriser 123 GWh de biométhane en injection sur le réseau de gaz. Cette diversification des débouchés participe à rendre la filière plus résiliente et flexible.

La biométhanisation en Wallonie continue ainsi de progresser, avec une stratégie qui allie efficacité énergétique, gestion durable des ressources et réduction des impacts environnementaux. La filière se révèle être un levier prometteur pour atteindre les objectifs de transition énergétique régionaux et nationaux.

Chaque année, Valbiom dresse l’état des lieux de la filière biométhanisation dans son « Panorama de la Biométhanisation ». Découvrez la dernière édition et plongez dans les dernières tendances en biométhanisation en Wallonie !